/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/b/B/Yzyy3mTZ6WQ5hv5jbGEw/previdencia-social-bpc-aposentadoria-jose-cruz-agencia-brasil.jpg)

Estudo não leva em consideração a evolução da massa salarial

Pedro do Coutto

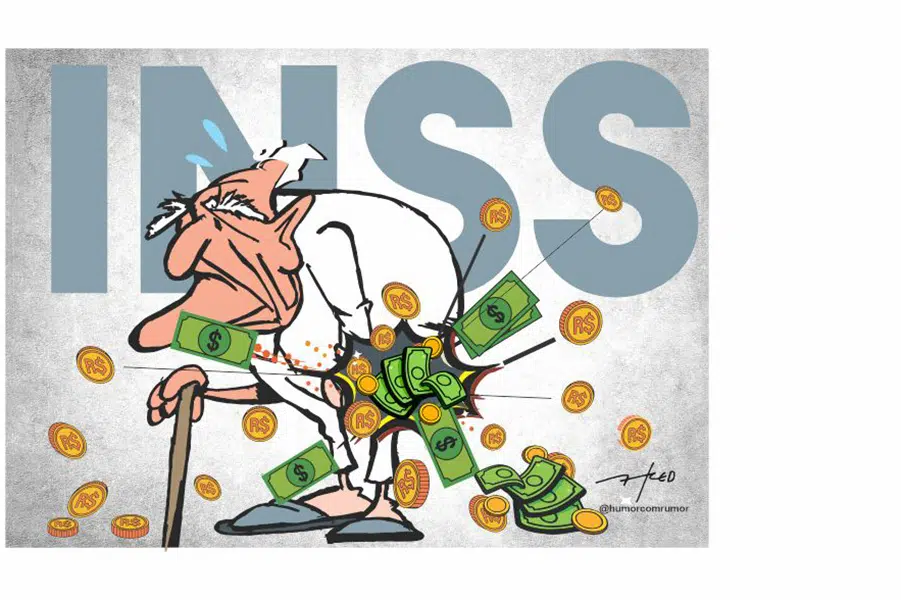

A discussão sobre os gastos previdenciários voltou ao centro do debate nacional após a publicação de uma matéria no O Globo, que apontou uma estimativa de aumento de R$ 600 bilhões nas despesas com a Previdência Social e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ao longo dos próximos 15 anos. Com base em dados da Previdência Social, a repórter Thaís Barcellos destacou que esse crescimento está diretamente relacionado ao envelhecimento da população e ao consequente aumento da longevidade no país.

Atualmente, os gastos com a Previdência já ultrapassam a marca de R$ 1,1 trilhão por ano. O dado, por si só, é expressivo e exige atenção. Porém, é fundamental olhar para o outro lado da balança: a arrecadação. Um diagnóstico que observa apenas o crescimento das despesas corre o risco de criar um alarme desnecessário, especialmente se desconsiderar a capacidade de crescimento das receitas ao longo do mesmo período.

FINANCIAMENTO – A Previdência Social é financiada, majoritariamente, pela contribuição de empresas (cerca de 20%) e dos trabalhadores (em torno de 9%, em média). Ou seja, seu fôlego financeiro está intimamente ligado ao desempenho do mercado de trabalho. Quando há aumento do emprego formal e crescimento salarial, a arrecadação tende a acompanhar — e até a superar — o ritmo das despesas.

Outro ponto importante é que o estudo não leva em consideração a evolução da massa salarial e os reajustes decorrentes da dinâmica econômica. Em uma economia aquecida, com redução do desemprego (como tem ocorrido, com a taxa atual girando em torno de 6,4%, conforme anunciado pelo governo federal), a arrecadação naturalmente tende a crescer. Esse aspecto é crucial para uma análise mais equilibrada e realista.

É inegável que o envelhecimento da população representa um desafio. A estimativa de aumento de 55% da população até 2040 exige, sim, planejamento. Mas esse desafio não deve ser visto apenas como uma ameaça. A longevidade é uma conquista social. O foco deve estar em políticas que estimulem a formalização do trabalho, aumentem a produtividade e ampliem a base de contribuintes.

SUSTENTABILIDADE – Também é importante destacar a necessidade de revisar políticas de desoneração fiscal. Muitos setores hoje contribuem menos ao sistema, o que compromete a sustentabilidade do modelo atual. Uma eventual reavaliação dessas isenções pode ajudar a reforçar o caixa previdenciário sem penalizar a população mais vulnerável.

Portanto, ao invés de tratar o aumento de gastos como uma bomba fiscal prestes a explodir, o olhar mais justo e eficaz deve ser sobre o equilíbrio entre arrecadação e despesa. Se houver crescimento econômico sustentado, com geração de empregos e aumento da renda, a Previdência pode sim se manter viável sem necessidade de alarmismos ou reformas drásticas.

O futuro do sistema previdenciário depende menos de cortes e mais de uma economia dinâmica, inclusiva e bem gerida. O debate é necessário, mas deve ser feito com todos os dados à mesa — inclusive os que apontam para o potencial de crescimento da arrecadação.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/l/w/AsOy74Qt6V0AN8n1DoQg/oglobo-1-.png)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2023/A/P/Pd5QOiR2qBFnTs3NE0kA/c051cf95-c029-4a8b-ac6e-1ff1fb158261.jpg)